Das Wichtigste in Kürze

- Bei Altbauten sind die Keller häufig nicht gedämmt, sodass bis zu zehn Prozent der Heizenergie ins Erdreich verloren geht.

- Ist Dein Keller unbeheizt, reicht es auch, nur die Kellerdecke zu dämmen. Das ist günstig und einfach durchführbar.

- Nicht jeder Altbaukeller sollte gedämmt werden: Bei feuchten Kellern kann die Dämmung zu Schimmelschäden führen.

So gehst Du vor

- Lass Dich von einem Energieberater oder einer Fachfirma beraten, ob eine Kellerdämmung bei Dir möglich ist und welche Dämmmethode Du wählen solltest. Möchtest Du noch mehr sanieren, lass Dir einen individuellen Sanierungsfahrplan erstellen. Wir empfehlen dafür die Anbieter Enwendo, Fuchs & Eule, NOVO und Senercon.

- Lass größere Dämmmaßnahmen von Fachfirmen durchführen. Die Dämmung der Kellerdecke kannst Du auch selbst machen.

- Beantrage Fördermittel, bevor das Handwerksunternehmen mit den Arbeiten beginnt oder Du selbst Material kaufst.

Klickst Du auf eine Empfehlung mit *, unterstützt das unsere Arbeit. Finanztip bekommt dann eine Vergütung. Empfehlungen sind aufwändig recherchiert und basieren auf den strengen Kriterien der Finanztip-Expertenredaktion. Mehr Infos

Bei einem ungedämmten Haus geht viel Wärme verloren. Der größte Teil davon verschwindet über die Fassade und das Dach, aber auch mit einem ungedämmten Keller zahlst Du bei Deinen Heizkosten drauf. Besonders ältere Häuser, die vor den 1970er-Jahren errichtet wurden, sind in der Regel ohne Wärmeschutz zum Erdreich gebaut. Dann lohnt es sich ganz besonders, mit einer Dämmung nachzurüsten. Gleichzeitig kann die Kellerdämmung von Altbauten kompliziert sein und zu Problemen führen. Es gibt sogar Fälle, in denen die Dämmung nicht ratsam ist.

Warum solltest Du Deinen Keller dämmen?

Eine Dämmung ist nicht nur für den Wärmeschutz von Vorteil. Auch der Komfort Deines Hauses verbessert sich. Wenn Du Deinen Keller gegen das Erdreich dämmen lässt, gewinnst Du außerdem Wohnraum hinzu.

Energie und Geld sparen

In der DDR galten die ersten technischen Normen zum Wärmeschutz bereits mit Beginn der 1970er-Jahre. In der Bundesrepublik Deutschland trat die 1. Wärmeschutzverordnung 1978 in Kraft, mit der der Wärmeschutz erstmals gesetzlich verankert wurde. Häuser, die vorher gebaut wurden, haben in der Regel keinen ausreichenden Wärmeschutz in Form einer Dämmung und damit hohe Energieverluste.

Mit einer energetischen Sanierung kannst Du das aber ändern. Die meiste Wärme geht bei einem Haus über die Bauteile mit der größten Fläche verloren, also die Fassade und das Dach. Aber auch bei einem ungedämmten Keller zahlst Du drauf: Bis zu zehn Prozent der Heizenergie geht gehen laut der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online über den Keller verloren.

Wie hoch die finanzielle Ersparnis nach einer Dämmung genau ist, hängt von der Preisentwicklung der Energiekosten in den nächsten Jahren ab und ist nur schwer vorherzusagen. Je nachdem, welche Dämmmethode Du dabei anwendest, hast Du die Kosten für die Dämmung aber möglicherweise schnell wieder drin.

Wohnkomfort steigern

Wenn Du Deinen Keller dämmst, kannst Du auch den Wohnkomfort in Deinem Haus steigern. Kalte Füße gehören dann der Vergangenheit an, da die kühle Luft aus dem Keller nicht mehr nach oben dringen kann. Ungedämmte Keller haben zudem häufig mit Feuchtigkeitsproblemen zu kämpfen, was die Schimmelbildung begünstigt. Mit der Dämmung kannst Du das Schimmel- und Hausschwammrisiko mindern.

Während Schimmel vor allem die Gesundheit gefährdet, ist der Hausschwamm eine existenzielle Bedrohung für Dein Haus. Er frisst sich durch alles Holz, das er erreicht: Dielen, Holzbalken und Holzkonstruktionen in Wänden und Decken. Damit kann er nach und nach die Statik des Hauses gefährden. In manchen Bundesländern ist der Hausschwamm meldepflichtig und zählt nach Bundesbaugesetz als schwerer Baumangel. Die Beseitigung ist extrem aufwendig und kostspielig. Nimm daher Feuchtigkeitsschäden ernst und lass diese schnellstmöglich abdichten.

Wohnraum gewinnen

Wenn Du in einem Bestandsgebäude nicht nur die Kellerdecke, sondern den Keller zum Erdboden hin dämmst, kannst Du dadurch neuen Wohnraum schaffen. Weil nach der Dämmung nicht mehr so viel Wärme verloren geht, kannst Du Deinen Keller dann auch beheizen, ohne dass zu viel Wärme verloren geht. Während das Dämmen von Neubaukellern unkompliziert ist und fest zum Bauprozess gehört, können bei Bestandsgebäuden nach der Dämmung Probleme auftreten. Daher ist sie nicht immer sinnvoll. Im Kapitel Worauf Du bei der Kellerdämmung achten musst erklären wir Dir, was es zu beachten gibt.

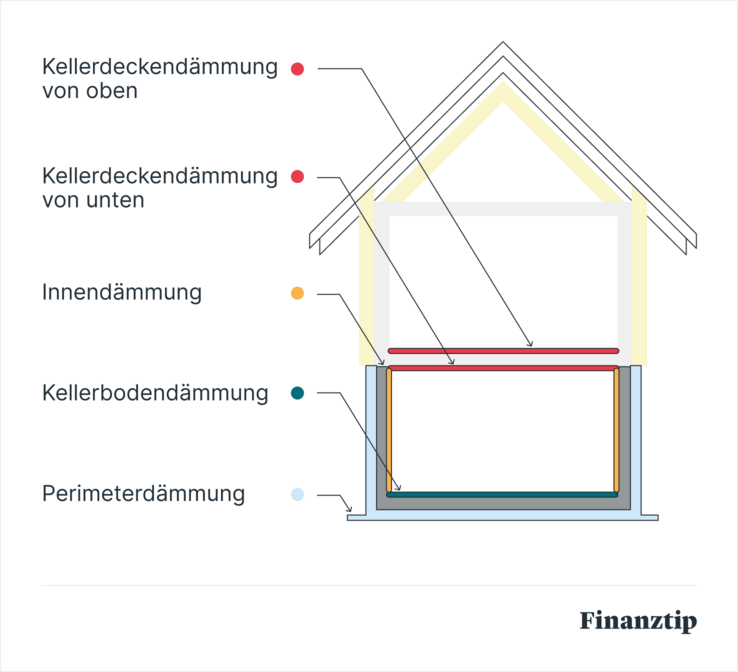

Welche Arten der Kellerdämmung gibt es?

Den Wärmeverlust eines Kellers kannst Du auf unterschiedliche Art reduzieren. Die Methoden unterscheiden sich dabei deutlich im Aufwand als auch im Preis. Welche Dämmmaßnahme bei Dir angewendet werden sollte, kann Dir eine Energieberatung oder eine Fachfirma sagen.

Je nachdem, wie Dein Keller aktuell genutzt wird oder wie Du ihn vielleicht in Zukunft nutzen möchtest, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, ihn zu dämmen. Einige davon sind teurer und aufwendiger als andere und nur sinnvoll, wenn der Keller zu Wohnzwecken auch beheizt werden soll.

Arten der Kellerdämmung

Quelle: Finanztip-Darstellung (Stand: März 2025)

Für wen sich die Kellerdeckendämmung eignet

Wenn Dein Keller nicht beheizt ist, kannst Du die Kellerdecke dämmen, um zu verhindern, dass Heizenergie aus Deinen Räumen im Erdgeschoss durch den Keller verloren geht. Die Dämmung der Kellerdecke kann sowohl von unten als auch von oben oder mittels einer Einblasdämmung erfolgen.

Die Dämmung von unten ist grundsätzlich die einfachste Methode. Um die Kellerdecke zu isolieren, werden Dämmplatten von unten an die Kellerdecke geklebt oder gedübelt. Das funktioniert aber nicht immer, insbesondere dann, wenn Dein Keller danach entweder zu niedrig ist oder beispielsweise Rohrleitungen an der Decke verlaufen.

Wenn die Dämmung von unten aus diesen Gründen keine Option für Dich ist, kannst Du auch prüfen, ob eine Einblasdämmung möglich ist. Das ist der Fall, wenn es in Deiner Kellerdecke einen Hohlraum gibt. Dieser wird dann mit dem Dämmstoff gefüllt. Die Dämmung mittels Einblasung ist günstig und wenig aufwendig, dafür aber auch weniger effektiv als mit festem Dämmmaterial.

Die dritte und teuerste Variante ist die Kellerdeckendämmung von oben, denn dafür muss Dein Fußbodenbelag abgenommen werden. Darunter werden anschließend eine wasserdichte Folie – die sogenannte Dampfsperre – und trittfeste Dämmplatten angebracht. Darüber wird Dein Fußbodenbelag dann neu verlegt. Sinnvoll ist eine Dämmung von oben, wenn Du ohnehin einen neuen Fußboden verlegen lassen willst.

Für wen sich die Innendämmung eignet

Wenn Du Deinen Keller als Wohnraum nutzen und beheizen möchtest, reicht eine Kellerdeckendämmung nicht aus und Du musst die Kellerwände dämmen. Das kann sowohl von außen als sogenannte Perimeterdämmung als auch von innen passieren. Bei der Innendämmung wird das Dämmmaterial in Form von Dämmplatten an die Wände Deiner Kellerräume angebracht. Dabei ist entscheidend, dass Dein Keller keine Feuchtigkeitsprobleme aufweist, da die Dämmung sonst mehr Schaden als Nutzen bringt und sich Schimmel bilden kann. Aus diesem Grund solltest Du diese Variante auch besser von einer Fachfirma prüfen und durchführen lassen.

Auch wenn Du den Kellerboden dämmen lassen möchtest, weil beim Hausbau keine Dämmung von unten angebracht wurde, musst Du unbedingt auf mögliche Feuchtigkeit achten. Auch hier solltest Du die Arbeiten fachgerecht durchführen lassen.

Für wen sich die Perimeterdämmung eignet

Die Perimeterdämmung ist die aufwendigste Methode der Kellerdämmung, denn Du dämmst Deine Kellerwände von außen. Wie bei der Fassadendämmung ist auch beim Keller die Dämmung von außen die Variante mit der größten Dämmwirkung. Während eine Perimeterdämmung bei Neubauten inzwischen vorgeschrieben ist, haben die meisten Altbauten keine Kellerdämmung von außen. Die nachträgliche Umsetzung ist auch nicht so einfach, denn dafür muss der Keller rundherum freigelegt werden – es müssen also Erdarbeiten durchgeführt werden.

Nachdem die Außenwände freigelegt wurden, wird der Keller neu abgedichtet und anschließend das Dämmmaterial angebracht. Die vorherige neue Abdichtung der Kellerwände ist wichtig, denn eine Dämmung bietet keinen zuverlässigen Schutz vor Feuchtigkeit von außen. Trotzdem muss das Dämmmaterial besonders druck- und feuchtigkeitsbeständig sein, da es nach der Dämmung wieder unter der Erde liegt. Je nachdem, wie das Erdreich um Dein Haus beschaffen ist, muss außerdem eine Drainageschicht gelegt werden, um die Dämmung vor nicht versickerndem Wasser zu schützen. Das ist in der Regel bei lehmigen Böden notwendig.

Um spätere Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, dürfen keine Wärmebrücken entstehen. Dabei handelt es sich um Unterschiede im Wärmeverlust von zwei nebeneinanderliegenden Bauteilen, die unterschiedlich gut gedämmt sind. Ist ein Bauteil kälter als das nebenliegende, setzt sich dort die Feuchtigkeit ab und das Schimmelrisiko steigt.

Entstehen können Wärmebrücken zum Beispiel durch Lücken in der Dämmung. Die Baufirma sollte daher besonders auf den Übergang von der Kellerwand zu eventuellen Kellerfenstern und zur Fassade achten.

Beachte: Möchtest Du den gesamten Keller dämmen lassen, sollte eine ausreichende Lüftung von möglichen Wohn- oder Hauswirtschaftsräumen sichergestellt werden. Denn sowohl Menschen als auch Waschmaschinen oder Wäschetrockner sorgen für eine hohe Luftfeuchtigkeit. Sprich mit der Fachfirma oder einer Energieberaterin oder einem Energieberater, wie der Luftaustausch gewährleistet werden kann.

Übersicht über die unterschiedlichen Dämmmethoden

| Art der Dämmung | geeignet für | Aufwand | zu beachten |

|---|---|---|---|

| Kellerdeckendämmung von unten | unbeheizten und unbewohnten Keller | gering, aber abhängig von Gegebenheiten vor Ort |

|

| Kellerdeckendämmung von oben | unbeheizten und unbewohnten Keller | hoch, da der Fußboden im EG abgetragen werden muss |

|

| Innendämmung | beheizten und bewohnten Keller | mittel, Zugang zu allen Außenwänden und Fußboden ist nötig |

|

| Perimeterdämmung | beheizten und bewohnten Keller | sehr hoch, da das Erdreich rund ums Haus abgetragen werden muss, um die Kellerwände freizulegen |

|

Worauf musst Du bei der Kellerdämmung achten?

Die Möglichkeiten, Deinen Keller zu dämmen, sind vielfältig. Für die meisten Methoden solltest Du auf eine Fachfirma zurückgreifen, damit gar nicht erst Probleme mit der Dämmung auftreten können. Außerdem ist es wichtig, die richtige Dämmstärke anzubringen, um die besten Einspareffekte zu erzielen.

Achte auf die Ausführung

Um keine Probleme mit Feuchtigkeit und Schimmel zu bekommen, ist es wichtig, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden. Während es möglich ist, die Kellerdeckendämmung von unten mit handwerklichem Geschick selbst durchzuführen, solltest Du Dich bei den anderen Varianten besser an eine Fachfirma für Dämmung wenden, die sich mit Kellerdämmungen auskennt. Da ältere Keller oft feucht sind, kann es mit der Dämmung heikel werden. Die Fachfirma wird abwägen, welche Dämmung sinnvoll ist und wie man sie umsetzen kann.

Kommt es trotz Ausführung durch eine Fachfirma zu Schäden, hast Du laut Bürgerlichem Gesetzbuch (BGB) einen Gewährleistungsanspruch gegen die Firma (§ 634 BGB). Das heißt, sie muss bis zu fünf Jahre nach Fertigstellung Mängel kostenlos ausbessern (§ 634a BGB). Es besteht außerdem eine Prüf- und Hinweispflicht. Das heißt, dass die Firma Dich darauf hinweisen muss, wenn der Auftrag nicht ordentlich erfüllt werden kann, beispielsweise, weil der Keller nicht feucht gedämmt werden sollte. Kommt es dadurch später zu Mängeln, haftet die Fachfirma.

Achte auf die Feuchtigkeit

Bei bestimmten Varianten der Kellerdämmung ist es besonders wichtig, darauf zu achten, dass Dein Keller nicht feucht ist. Dazu gehört vor allem die Innendämmung. Feuchte Kellerwände und Kellerböden dürfen nicht von innen gedämmt werden, sonst bekommst Du Schimmelprobleme. Der Keller sollte erst komplett trockengelegt werden. Manchmal reicht es dafür schon, gut zu lüften und zu heizen oder einen Bautrockner aufzustellen. In anderen Fällen kommt die Feuchtigkeit über Undichtigkeiten von außen, sodass die Beseitigung schwieriger ist.

Hast Du eine Warmwasser-Wärmepumpe, die das Trinkwasser für Dein Haus erwärmt, kann diese übrigens auch dabei helfen, den Keller zu entfeuchten.

Bei der Perimeterdämmung umgehst Du diese Probleme, da die Kellerwände vor der Dämmung ohnehin noch einmal abgedichtet werden. Sowohl bei der Perimeter- als auch bei der Innendämmung solltest Du aufgrund der vielen möglichen Fehlerquellen bei der Ausführung auf ein Fachunternehmen vertrauen.

Achte auf Wärmebrücken

Ein Fehler, der oft bei der Dämmung von Häusern passiert und der später zu Problem führt, ist die Entstehung von Wärmebrücken. Das sind Stellen am Haus, die unterschiedlich viel Wärme durchlassen, etwa weil die Fassade auf ein Fenster trifft oder weil die Dämmung lückenhaft ist. Umgangssprachlich wird das manchmal auch Kältebrücke genannt.

Egal, ob die Dämmung von außen, von innen oder nur an der Kellerdecke erfolgt: Du und die Fachfirma sollten darauf achten, dass keine Wärmebrücken entstehen und die Dämmung möglichst lückenlos erfolgt.

Wird darauf nicht geachtet, kann das zu Problemen führen. Denn wenn ein Teil der Wand kälter als ein anderer ist, kondensiert dort die Feuchtigkeit im Raum. Passiert das über längere Zeit, entsteht Schimmel.

Achte auf die Dämmdicke

Wenn Du Deinen Keller dämmst, schreibt das Gebäudeenergiegesetz (GEG) eine maximale Wärmedurchlässigkeit der Wände nach Dämmung vor. Diese wird mit dem Wärmedurchgangskoeffizienten, dem sogenannten U-Wert, ausgedrückt. Je niedriger der U-Wert ist, desto weniger Wärme geht über die Wand verloren. Die genauen Angaben findest Du in Anlage 7 Punkt 6 des GEG.

Wieviel Dämmung Du benötigst, hängt daher vom Ziel-U-Wert, dem Dämmstoff und dem Material Deiner Kellerwände oder -decke ab. Denn jedes Baumaterial hat eine bestimmte Wärmedurchlässigkeit. Durch normalen Beton geht Wärme beispielsweise schneller verloren als durch Holz oder Ziegel, sodass Du je nach Material mehr oder weniger Dämmung brauchst.

Sowohl bei der Kellerdeckendämmung als auch bei der Perimeterdämmung musst Du gemäß GEG einen U-Wert von 0,3 Watt pro Quadratmeter und Kelvin erreichen. Ausnahmen gelten aber, wenn der Platz aus technischen Gründen begrenzt ist oder Du Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen wie Hanf oder Holzfasern verwendest. Wenn Du Fördergelder nutzen möchtest, ist der geforderte U-Wert noch niedriger.

Achte auf Türen und Treppen

Wenn Du den Fußboden von oben dämmst, kann es passieren, dass Du ein Problem mit Türen oder Treppenstufen bekommst. Das gilt sowohl für den Fußboden im Keller als auch im Erdgeschoss. Dadurch, dass Du den Boden durch die Dämmung um mehrere Zentimeter erhöhst, müssen eventuell Türen oder auch Treppenstufen angepasst werden. Die oberste Stufe der Kellertreppe wird bei einer Kellerdeckendämmung von oben danach beispielsweise zu hoch sein und Türen lassen sich gegebenenfalls nicht mehr öffnen. Da Du diese Nebenarbeiten gleich mitplanen musst, ist es teurer und aufwendiger, die Kellerdecke von oben zu isolieren als von unten.

Was kostet Dich eine Kellerdämmung?

Wie teuer die Dämmung für Deinen Keller wird, hängt von vielen unterschiedlichen Faktoren ab:

- Welche Dämmvariante kannst Du nutzen?

- Für welches Dämmmaterial entscheidest Du Dich?

- Wie dick muss die Dämmung sein?

Damit Du einen ungefähren Überblick bekommst, haben wir Dir die Kosten für eine Kellerdämmung hier aufgelistet:

Kosten einer Kellerdämmung

| Dämmmethode | Kosten/m² |

|---|---|

| Kellerdeckendämmung von unten | 18 – 60 € |

| Kellerdeckendämmung von oben | 50 – 150 € |

| Einblasdämmung | 15 – 30 € |

| Innendämmung | 50 – 90 € |

| Perimeterdämmung | 60 – 100 € |

Quellen: co2online.de (Stand: 6. März 2025); energie-fachberater.de (Stand: 6. März 2025)

Bei der Perimeterdämmung kommen noch die Erdarbeiten hinzu, wobei die Kosten ebenfalls variabel sind. Wie ist der Erdboden beschaffen und wird er von einem Bagger oder von Hand ausgehoben? Da die Arbeiten nach Stundenaufwand abgerechnet werden, ist auch der Stundenpreis Deines gewählten Handwerksunternehmens entscheidend.

Der hohe Preis bei der Kellerdeckendämmung von oben erklärt sich damit, dass die Verlegung des neuen Fußbodenbelags bereits mitgerechnet wurde.

Welche Förderung bekommst Du für eine Kellerdämmung?

Wenn Du Deinen Keller dämmen möchtest, kannst Du Dir das fördern lassen. Der Staat bietet Dir dafür drei Möglichkeiten: die Zuschussförderung, die Kreditförderung und die steuerliche Förderung. Beachte aber, dass die Anforderungen an den Wärmeschutz der Dämmung höher sind, als wenn Du nur nach den Vorgaben des GEG dämmst.

Die Zuschussförderung

Über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) kannst Du einen Zuschuss für energetische Sanierungsmaßnahmen erhalten. Wenn Du Deinen Keller dämmst, bekommst Du dafür bis zu 20 Prozent Deiner Kosten zurückerstattet. Pro Jahr kannst Du maximal 60.000 Euro als Kosten geltend machen. Das Geld für die Dämmung musst Du aber auslegen und bekommst es erst nach Abschluss der Arbeiten erstattet. Kannst Du die Kosten nicht direkt selbst stemmen, besteht die Möglichkeit, den sogenannten Ergänzungskredit zur Förderung aufzunehmen.

Das Gute ist: Die Kellerdecke kannst Du auch selbst dämmen und Du bekommst trotzdem Geld – nämlich für die Materialkosten. Um die Förderung zu erhalten, musst Du einen Energieeffizienz-Experten einbinden und brauchst einen Liefer- und Leistungsvertrag mit der Fachfirma, der eine aufschiebende oder auflösende Bedingung enthält. Das bedeutet, dass der Vertrag nur zustande kommt, wenn die Fördermittel bewilligt werden. Stell den Antrag auf jeden Fall, bevor die Fachfirma mit den Arbeiten beginnt oder Du Material kaufst.

Alle Infos zur Zuschussförderung findest du in unserem Ratgeber zu Bafa Einzelmaßnahmen.

Die Kreditförderung

Über die staatliche Förderbank KfW kannst Du für die Komplettsanierung Deines Hauses einen zinsgünstigen Kredit von bis zu 150.000 Euro bekommen. Dafür musst Du Dein Haus zu einem KfW-Effizienzhaus machen und es umfassend sanieren – eine Kellerdämmung allein wird nicht reichen, um die Anforderungen zu erfüllen. Wenn Du aber Dein Haus ohnehin grundsätzlich sanieren möchtest, ist dieser Kredit eine gute Option. Je nachdem, wie energieeffizient Dein Haus nach der Sanierung ist, bekommst Du auch Tilgungszuschüsse und musst weniger zurückzahlen.

Wenn Du mehr zur Kreditförderung wissen möchtest, dann schau in unserem Ratgeber zum KfW-Kredit 261.

Die steuerliche Förderung

Noch bis Ende 2029 kannst Du Kosten für eine energetische Sanierung auch von Deiner Einkommenssteuer abziehen. Pro Objekt darfst Du bis zu 200.000 Euro an Sanierungskosten absetzen und bekommst 20 Prozent davon erstattet. Die Erstattung wird auf drei Jahre aufgeteilt, daher musst Du auch für alle drei Jahre Deine Steuererklärung abgeben. Das Gute: Du kannst die steuerliche Abschreibung auch noch nutzen, wenn die Arbeiten bereits erledigt sind oder Du verpasst hast, eine andere Förderung rechtzeitig zu beantragen. Entscheidend ist, dass Du das Haus selbst bewohnst, dass es mindestens zehn Jahre alt ist und die Arbeiten von einem Fachunternehmen ausgeführt wurden. Einen Energieeffizienz-Experten musst Du in diesem Fall nicht einbinden.

Kommunale Fördermittel

Während Du staatliche Fördermittel nicht miteinander kombinieren darfst, ist das mit kommunalen Förderprogrammen möglich. Viele Bundesländer, Städte und Kommunen bieten dafür Programme für spezielle Sanierungsmaßnahmen in Form von Krediten und Zuschüssen. Bis zu 60 Prozent der förderfähigen Kosten für Deine Sanierungsmaßnahme kannst Du Dir so insgesamt fördern lassen. Es lohnt sich daher, Dich bei Deiner Stadt oder Kommune darüber zu informieren. Du kannst außerdem den Fördermittelcheck der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online nutzen.

* Was der Stern bedeutet:

Finanztip ist kein gewöhnliches Unternehmen, sondern gehört zu 100 Prozent zur gemeinnützigen Finanztip Stiftung. Die hat den Auftrag, die Finanzbildung in Deutschland zu fördern. Alle Gewinne, die Finanztip ausschüttet, gehen an die Stiftung und werden dort für gemeinnützige Projekte verwendet – wie etwa unsere Bildungsinitiative Finanztip Schule.

Wir wollen mit unseren Empfehlungen möglichst vielen Menschen helfen, eigenständig die für sie richtigen Finanzentscheidungen zu treffen. Daher sind unsere Inhalte kostenlos im Netz verfügbar. Wir finanzieren unsere aufwändige Arbeit mit sogenannten Affiliate Links. Diese Links kennzeichnen wir mit einem Sternchen (*).

Bei Finanztip handhaben wir Affiliate Links jedoch anders als andere Websites. Wir verlinken ausschließlich auf Produkte, die vorher von unserer unabhängigen Experten-Redaktion ausführlich analysiert und empfohlen wurden. Nur dann kann der entsprechende Anbieter einen Link zu diesem Angebot setzen lassen. Geld bekommen wir, wenn Du auf einen solchen Link klickst oder beim Anbieter einen Vertrag abschließt.

Für uns als gemeinwohlorientiertes Unternehmen hat es natürlich keinen Einfluss auf die Empfehlungen, ob und in welcher Höhe uns ein Anbieter vergütet. Was Dir unsere Experten empfehlen, hängt allein davon ab, ob ein Angebot gut für Dich als Verbraucher ist.

Mehr Informationen über unsere Arbeitsweise findest Du auf unserer Über-uns-Seite.