Das Wichtigste in Kürze

- Eine Luft-Wärmepumpe ist eine Wärmepumpenart, die zum Heizen die Umgebungsluft als Wärmequelle nutzt.

- Es gibt drei Arten: Luft-Wasser-Wärmepumpen, Luft-Luft-Wärmepumpen und Warmwasser-Wärmepumpen

- Luft-Wasser-Wärmepumpen eignen sich gut für Häuser mit bestehenden Heizkörpern oder Fußbodenheizung. Luft-Luft-Wärmepumpen sind ideal für Gebäude ohne zentrale Heizung oder als Ergänzung zu einer bestehenden Anlage.

So gehst Du vor

- Zieh für die Planung eine Heizungsfachfirma hinzu, die sich mit Wärmepumpen auskennt. Die richtige Planung beeinflusst auch die Betriebskosten und die Wirtschaftlichkeit.

- Rechne mit 11.000 – 35.000 Euro für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe inklusive Einbau, bei Luft-Luft-Geräten liegen die Kosten meist zwischen 1.500 und 20.000 Euro.

Sicher Dir die Fördermittel, bevor Du mit dem Einbau der Wärmepumpe beginnst. Bis zu 70 Prozent der Kosten kannst Du Dir über Zuschüsse fördern lassen.

Mit einer Wärmepumpe kannst Du umweltfreundlich heizen. Es gibt allerdings unterschiedliche Wärmepumpenarten, nämlich Luft-, Erd- und Grundwasserwärmepumpen. Die Luftwärmepumpe ist die beliebteste Variante, da sie auch im Altbau unkompliziert eingebaut werden kann. Wir erklären Dir, welche Art der Luftwärmepumpe sich für Dein Haus eignet und mit welchen Kosten Du rechnen musst.

Wie funktioniert eine Luft-Wärmepumpe?

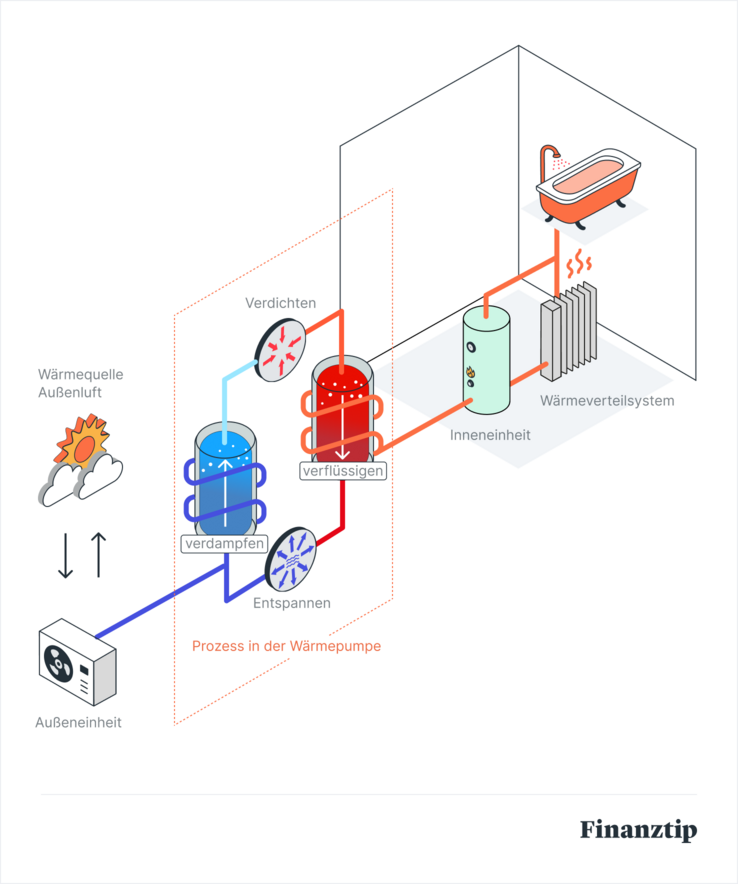

Eine Luftwärmepumpe wandelt die Energie aus der Außenluft in Heizwärme um. Dafür nutzt sie einen technischen Kreislauf mit einem Kältemittel, das bereits bei niedrigen Temperaturen verdampft. So kann sie selbst bei Minusgraden effizient heizen und das ganz ohne Erdgas oder Heizöl.

Im Wesentlichen arbeitet eine Luftwärmepumpe wie ein umgekehrter Kühlschrank. Das Außengerät saugt mit einem Ventilator Luft an und überträgt deren Wärme auf ein Kältemittel. Dieses verdampft, wird in einem Kompressor verdichtet und dabei stark erhitzt.

Die so erzeugte Wärme wird anschließend über einen Wärmetauscher an das Heizsystem im Haus abgegeben, entweder an Heizkörper oder direkt an die Raumluft.

Das Kältemittel wird anschließend wieder flüssig und der Prozess beginnt von neuem.

Alles rund um die technischen Aspekte eine Wärmepumpe liest Du in unserem Ratgeber zur Funktionsweise von Wärmepumpen.

Das besondere an den verwendeten Kältemitteln ist, dass sie auch bei sehr geringen Temperaturen zu Dampf werden. Während Wasser erst bei 100 Grad verdampft, passiert das bei den Kältemitteln in Wärmepumpen auch bei zweistelligen Minusgraden. So kann die Wärmepumpe auch im Winter Dein Haus heizen. Selbst wenn die Außenluft als Wärmequelle für unser Empfinden kalt ist.

Fuktionsweise einer Luft-Wärmepumpe

Quelle: Finanztip-Darstellung (Stand: August 2025)

Warum ist die Luftwärmepumpe besonders beliebt?

Luftwärmepumpen sind einfach zu installieren, vor allem im Vergleich zu Erd- oder Grundwasserwärmepumpen, die aufwändige Bohrungen erfordern. Deshalb sind sie laut dem Bundesverband Wärmepumpe e.V. die am häufigsten genutzte Wärmepumpenart, besonders beim Nachrüsten in Bestandsgebäuden. Sie benötigen lediglich ein Außen- und ein Innengerät und keine zusätzlichen Bauarbeiten im Erdreich.

Diese Wärmepumpen werden am häufigsten verkauft

Wie effizient ist eine Luftwärmepumpe?

Die Effizienz der Wärmepumpe wird unter anderem über die Jahresarbeitszahl (JAZ) angegeben. Dabei bedeutet eine JAZ von drei, dass die Wärmepumpe aus einer Kilowattstunde Strom drei Kilowattstunden Wärme produziert. Damit ist sie deutlich effizienter als Gas- und Ölheizungen, die aus einer Kilowattstunde Erdgas oder Heizöl weniger als eine Kilowattstunde Wärme herstellen.

Je höher die JAZ ist, desto besser läuft Deine Wärmepumpe. Im Idealfall sollte die JAZ nicht unter drei liegen, damit die Wärmepumpe bei den höheren Strompreisen im Vergleich zu Gas und Heizöl noch wirtschaftlich ist.

Wie Du die voraussichtliche JAZ vor dem Einbau bestimmen kannst und was die Jahresarbeitszahl eigentlich beeinflusst, liest Du in unserem Ratgeber zur Jahresarbeitszahl.

Welche Arten von Luftwärmepumpen gibt es?

Es gibt drei Arten von Luft-Wärmepumpen:

- Luft-Wasser-Wärmepumpen

- Warmwasser-Wärmepumpen

- Luft-Luft-Wärmepumpen

Der Unterschied liegt darin, wie die Wärme für Dein Haus bereitgestellt wird.

Wie funktioniert die Luft-Wasser Wärmepumpe?

Die Luft-Wasser-Wärmepumpe überträgt die Wärme auf Wasser, das dann durch Heizkörper oder eine Fußbodenheizung zirkuliert. Heizt Du aktuell mit einer Gas- oder Ölheizung, verfügst Du in der Regel über so ein wassergeführtes Heizsystem.

Die Warmwasser-Wärmepumpe ist eine besondere Form der Luft-Wasser-Wärmepumpe. Sie nutzt die Energie aus der Raumluft oder der Außenluft, um Trinkwasser zu erwärmen – unabhängig von der Heizung. Solche Geräte eignen sich gut für Häuser mit Photovoltaikanlagen oder für Haushalte, die Warmwasser effizient und stromsparend separat erzeugen wollen. Besonders in Kellern mit konstanten Temperaturen arbeiten sie sehr effizient. Lies mehr zu dieser besonderen Wärmepumpe in unserem Ratgeber zur Warmwasser-Wärmepumpe.

Wie funktioniert die Luft-Luft-Wärmepumpe?

Die Luft-Luft-Wärmepumpe gibt die erzeugte Wärme direkt an die Raumluft ab. Sie besteht ebenfalls aus einem Außen- und einem oder mehreren Innengeräten. Diese Art wird oft als Split-Klimaanlage eingesetzt – zum Heizen im Winter und Kühlen im Sommer. Mit einer sogenannten Multi-Splitanlage kannst Du über mehrere Innengeräte verschiedene Räume gleichzeitig versorgen. Das eignet sich besonders gut für nebeneinander liegende Zimmer.

Kannst Du eine Lüftungsanlage mit einer Wärmepumpe kombinieren?

Neben der Möglichkeit, eine Luft-Luft-Wärmepumpe über eine Split-Klimaanlage zu betreiben, kann diese Wärmepumpe auch als Lüftungswärmesystem installiert werden. Das funktioniert über eine Lüftungsanlage, die es oft in gut gedämmten Häusern gibt. Diese ist dafür da, einen Luftaustausch zu ermöglichen, um verbrauchte und feuchte Luft in den Räumen abzutransportieren und die Räume mit Frischluft zu versorgen.

In diesen Lüftungssystem kann eine Wärmepumpe integriert werden, so dass das Haus darüber neben frischer Luft auch in allen Räumen mit Wärme versorgt werden kann. Dafür kann auch zum Energiesparen die verbrauchte Luft, auch Abluft genannt, zum Vorwärmen für die frische Luft genutzt werden. Die Wärmepumpe sorgt dann dafür, dass die Temperatur der Frischluft ausreichend hoch ist, dass Deine Räume wieder warm werden oder warm bleiben.

Wann eignet sich eine Luft-Wasser-Wärmepumpe

Wenn Du eine alte Gas- oder Ölzentralheizung austauschen möchtest, hast Du in der Regel bereits gute Ausgangsbedingungen für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Denn Du benötigst ein Haus mit einem sogenannten Wärmeverteilsystem bestehend aus Heizungsrohren und Heizkörpern. Und das ist in so einem Fall schon vorhanden.

Am effizientesten arbeitet eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Flächenheizungen, etwa einer Fußboden- oder Deckenheizung. Diese benötigen nur eine geringe Vorlauftemperatur von bis zu 35 Grad und genau das ist optimal für die Wärmepumpe. Die Vorlauftemperatur gibt an, wie warm das Wasser in den Heizungsrohren sein muss, um Dein Haus zu heizen. Je niedriger diese Temperatur ist, desto effizienter läuft das System und desto weniger Strom verbraucht der Kompressor.

Kannst Du eine Luft-Wärmepumpe mit klassischen Heizkörpern betrieben?

Auch mit klassischen Heizkörpern kannst Du eine Luft-Wasser-Wärmepumpe betreiben. Wichtig ist, dass eine Vorlauftemperatur von 55 Grad ausreicht, um Dein Zuhause warm zu halten. Das hat ein Kurzgutachten des Umweltbundesamts bestätigt.

Gegebenenfalls musst Du einzelne Heizkörper austauschen, damit sie mehr Fläche bieten und mit geringeren Temperaturen auskommen. Auch eine gute Dämmung hilft, die Vorlauftemperatur niedrig zu halten und die Effizienz der Wärmepumpe zu steigern.

Mehr dazu, ob sich Dein Haus für eine Wärmepumpe eignet, liest Du in unserem Ratgeber zu Wärmepumpen im Altbau.

Für wen eignet sich eine Luft-Luft-Wärmepumpe?

Eine Luft-Luft-Wärmepumpe eignet sich, wenn Dein Haus kein zentrales Heizsystem mit Heizungsrohren hat – zum Beispiel bei Nachtspeicherheizungen oder anderen Einzelöfen. Denn in solchen Fällen wäre der nachträgliche Einbau eines wassergeführten Systems teuer und aufwendig.

Auch als ergänzende Heizung kann eine Luft-Luft-Wärmepumpe sinnvoll sein – etwa als Hybridheizung mit einer Gas- oder Ölheizung. In diesem Fall übernimmt sie einen Teil der Heizlast und senkt so den Brennstoffverbrauch.

Weitere Einsatzmöglichkeiten sind:

- Gartenhaus, Garage oder Anbau, die nicht ans Heizungssystem angeschlossen sind.

- Lüftungswärmesysteme: Wenn Dein Haus über eine zentrale Lüftungsanlage verfügt, lässt sich eine Luft-Luft-Wärmepumpe integrieren, die die Frischluft vor dem Einblasen erwärmt.

Wichtig: Luft-Luft-Wärmepumpen erzeugen kein Warmwasser. Du brauchst also eine separate Lösung – zum Beispiel einen Durchlauferhitzer oder eine kleine Warmwasser-Wärmepumpe.

Du weißt jetzt, welche Art der Luftwärmepumpe sich für Dein Haus eignet. Aber was kosten die Varianten eigentlich? Das schauen wir uns im folgenden Kapitel an.

Was kostet eine Luft-Wärmepumpe?

Denkst Du über eine Wärmepumpe nach, musst Du sowohl die Investitions- als auch die Betriebskosten betrachten. Wärmepumpen verursachen hohe Investitionskosten – dafür sind die laufenden Kosten oft niedriger als bei einer Gas- oder Ölheizung. Entscheidend ist, welche Art von Wärmepumpe Du nutzt.

Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe kostet in der Anschaffung deutlich mehr als eine Luft-Luft-Wärmepumpe. Die Luft-Luft-Wärmepumpe eignet sich aber nur für bestimmte Wohnsituationen, etwa in Häusern ohne Heizungsrohre oder als Ergänzung zu einer bestehenden Heizung.

In diesem Kapitel erfährst Du, welche Kosten bei beiden Varianten auf Dich zukommen und wie Du sie durch eine gute Planung senken kannst.

Was kostet der Einbau einer Luft-Wasser-Wärmepumpe?

Zwischen 11.000 und 35.000 Euro kostet eine Luft-Wasser-Wärmepumpe inklusive Einbau. Günstiger geht’s mit einer Luft-Luft-Wärmepumpe, die vor allem als Ergänzung oder bei bestimmten Heizsituationen sinnvoll ist. Sie startet bei etwa 5.000 Euro.

Für den Einbau einer Luft-Wasser-Wärmepumpe musst Du laut der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online mit folgenden Kosten rechnen:

- Anschaffung der Wärmepumpe: 8.000 bis 16.000 Euro

- Installationskosten: ca. 3.000 Euro

- Ggf. zusätzliche Umfeldarbeiten wie Heizkörpertausch oder hydraulischer Abgleich: 400 bis 15.000 Euro.

Der hydraulische Abgleich stellt sicher, dass alle Komponenten Deines Heizsystems gut zusammenarbeiten und die produzierte Wärme richtig verteilt wird.

Je mehr Umfeldarbeiten eingeplant werden müssen, desto teurer wird es in der Regel.

Was kostet der Einbau einer Luft-Luft-Wärmepumpe?

Bei der Luft-Luft-Wärmepumpe hängen die Kosten davon ab, ob Du eine Split-Klimaanlage oder ein Luftwärmesystem mit Lüftungsanlage einbaust:

- Luftwärmesystem mit Lüftungsanlage: Laut co2online entstehen Gesamtkosten von 12.000 bis 20.000 Euro, inklusive Installation der Lüftungsanlage

- Luft-Luft-Wärmepumpe ohne Lüftungsanlage: Hier liegen die Kosten laut co2online eher bei 8.000 bis 16.000 Euro inklusive Installation.

- Split-Klimaanlagen: Der ADAC schätzt die Kosten für ein Einzel-Splitgerät auf etwa 500 bis 2.000 Euro.

- Multisplitanlage: Mit einem Außengerät und zwei bis drei Inneneinheiten liegen die Kosten zwischen 1.500 und 4.000 Euro.

Die Preisspannen ergeben sich aus der notwendigen Leistung für das Gerät. Je größer der Raum, den Du beheizen möchtest oder je schlechter er gedämmt ist, desto mehr Leistung muss vorhanden sein und desto teurer wird es.

Wie hoch sind die Betriebskosten für Luftwärmepumpen?

Um die Betriebskosten abzuschätzen, kannst Du eine einfache Formel nutzen:

Stromverbrauch = Heizwärmebedarf / Jahresarbeitszahl.

Zur Erklärung: Die Betriebskosten einer Luftwärmepumpe hängen vor allem davon ab, wieviel Heizwärme Dein Haus benötigt und wie effizient die Wärmepumpe arbeitet. Die wichtigste Kennzahl dafür ist die Jahresarbeitszahl (JAZ). Sie gibt an, wie viel Heizwärme die Wärmepumpe im Verhältnis zum eingesetzten Strom liefert.

Ein Beispiel: Ein durchschnittlich saniertes Haus hat einen Heizwärmebedarf von rund 100 Kilowattstunden (kWh) pro Quadratmeter (m²). Bei einer Größe von 150 Quadratmetern braucht es im Jahr also rund 15.000 Kilowattstunden Wärme. Eine effiziente Wärmepumpe mit einer Jahresarbeitszahl von Drei benötigt dafür:

15.000 kWh / 3 = 5.000 kWh Strom

Je effizienter Deine Wärmepumpe ist, desto weniger Strom wird benötigt. Bei einer JAZ von 3,5 sind es in diesem Haus nur noch rund 4.300 kWh und bei einer JAZ von Vier nur noch etwa 3.750 kWh.

Aber wie viel ist das in Euro? Wir haben es Dir für ein 150 Quadratmeter großes Haus ausgerechnet. Dabei schauen wir uns verschiedene Verbräuche und Jahresarbeitszahlen an.

Die Stromkosten ermitteln wir anhand des Finanztip Strompreis-Barometers von 32,3 Cent mit Stand vom 29. Juli 2025. Nutzt Du einen speziellen Wärmepumpenstromtarif, sind die Stromkosten in der Regel ein paar Cent pro kWh niedriger.

Wie hoch sind die Stromkosten für eine Luft-Wärmepumpe?

| Gebäudezustand | Heizwärmebedarf | Stromkosten bei | ||

|---|---|---|---|---|

| Jaz 3 | Jaz 3,5 | Jaz 4 | ||

| Unsaniertes Haus | 30.000 kWh | 3.230 € | 2.769 € | 2.423 € |

| Teilsaniertes Haus | 24.000 kWh | 2.854 € | 2.215 € | 1.938 € |

| Gut saniertes Haus | 15.000 kWh | 1.615 € | 1.384 € | 1.211 € |

| Neubau | 10.000 kWh | 1.077 € | 923 € | 808 € |

Quelle: Finanztip-Berechnungen (Stand: 30. Juli 2025)

Damit Du Dein Haus entsprechend der Tabelle einschätzen kannst, haben wir Dir die nachfolgende Übersicht erstellt.

- Unsaniertes Haus: Keine oder kaum Dämmung, alte Fenster, alte Heizkörper – hoher Heizwärmebedarf von 200 kWh pro m² oder mehr

- Teilsaniertes Haus: Dämmung oder Fenster modernisiert, aber nicht durchgehend energetisch saniert – erhöhter Heizwärmebedarf von 150 kWh pro m² oder mehr

- Gut saniertes Haus: Dämmung, Fenster und Heizung erneuert – entspricht etwa Effizienzhaus-Niveau – moderater Heizwärmebedarf von 100 kWh pro m² oder mehr

- Neubau: Gebäude nach aktuellen Energiestandards, oft mit Fußbodenheizung und Lüftung – niedriger Heizwärmebedarf von unter 75 kWh pro m²

Wie Du Dein Haus konkret selbst einschätzen kannst, liest Du in unserem Ratgeber zur Energieeffizienzklasse Haus.

Interessieren Dich mehr Details zu den Kosten von Wärmepumpen, besonders auch im Vergleich zur Gasheizung, dann schau in unserem Ratgeber zu Wärmepumpe Kosten vorbei.

Die Jahresarbeitszahl, die die Effizienz der Wärmepumpe beschreibt, ist von unterschiedlichen Faktoren abhängig. Wichtig ist dabei auch, dass Deine neue Wärmepumpe sorgfältig geplant wird. Die Planung bestimmt, wie leistungsstark die Wärmepumpe ist, die bei Dir eingebaut wird.

Wie viel Heizleistung braucht Deine Wärmepumpe?

Als grobe Orientierung für die Heizleistung gelten laut co2online folgende Richtwerte:

- 0,04 Kilowatt (kW) pro Quadratmeter Wohnfläche bei Neubauten nach aktuellem Standard

- 0,05 kW pro Quadratmeter bei gut gedämmten Altbauten

Für ein Haus mit 150 Quadratmetern Wohnfläche ergibt sich also:

- ein Leistungsbedarf von 6 kW im Neubau

- oder 7,5 kW im gut gedämmten Altbau

In unsanierten Altbauten kann der Heizbedarf deutlich höher liegen. Bei einem Haus dieser Größe oft zwischen 12 und 20 kW.

Wichtig: Damit Deine Wärmepumpe effizient arbeitet, sollte ihre Leistung genau zur Größe und Dämmung Deines Hauses passen. Eine Heizungsfachfirma ermittelt das mit einer sogenannten Heizlastberechnung für jeden Raum. Sie zeigt, wie viel Wärme Deine Heizung liefern muss, damit es in allen Räumen ausreichend warm wird.

Die Leistung der Wärmepumpe wirkt sich nicht nur auf den Anschaffungspreis aus, sondern auch, wie gut Sie bei dir läuft. Welche Probleme es geben kann, wenn die Wärmepumpe falsch geplant wird und was Du in dem Fall noch tun kannst, liest Du in unserem Ratgeber zum Stromverbrauch von Wärmepumpen.

Was kann den Stromverbrauch zusätzlich erhöhen?

Im Winter ist der Stromverbrauch einer Luftwärmepumpe deutlich höher als im Sommer. Das liegt daran, dass die Wärmequelle Luft dann deutlich abgekühlt ist und die Wärmepumpe eine höhere Temperaturdifferenz zwischen der Wärmequelle und der Vorlauftemperatur überbrücken muss. Eventuell muss sogar ein Heizstab zum Einsatz kommen, der mehr Strom verbraucht als die Wärmepumpe. Auch das Abtauen des Außengeräts im Winter kann den Verbrauch leicht erhöhen.

Abtauen im Winter: Bei frostigen Außentemperaturen kann sich am Außengerät Eis bilden. Die Wärmepumpe startet dann automatisch einen Abtauvorgang. Das kostet kurzzeitig etwas mehr Strom. Moderne Geräte steuern diesen Prozess effizient, der zusätzliche Verbrauch ist daher meist gering.

Elektrischer Heizstab: Wenn es sehr kalt ist oder das Heizsystem besonders hohe Temperaturen braucht, schaltet sich ein elektrischer Heizstab zu. Er heizt zusätzliches Wasser im Pufferspeicher auf, wenn die Wärmepumpe allein nicht mehr ausreicht. Bei gut geplanten Anlagen passiert das nur an wenigen Tagen im Jahr.

Laut einer Studie des Fraunhofer-Instituts lag der Anteil des Heizstabs am Gesamtverbrauch bei gut geplanten Systemen bei nur 1,9 Prozent. Ein deutlich höherer Anteil kann ein Hinweis auf Planungsfehler oder technische Probleme sein. Das führt zu unnötig hohen Stromkosten und sollte kontrolliert werden.

Wie senkst Du die Betriebskosten der Wärmepumpe?

Mit speziellen Wärmepumpentarifen für den Strom oder einer Photovoltaikanlage kannst Du die Betriebskosten Deiner Wärmepumpe zusätzlich senken. Sehen wir uns die beiden Möglichkeiten genauer an.

Was bringt ein Wärmepumpenstromtarif?

Ein spezieller Stromtarif für Wärmepumpen ist in der Regel günstiger als Haushaltsstrom. Das liegt daran, dass einige Umlagen und Abgaben auf diese Stromtarife wegfallen.

Aber: Deine Wärmepumpe benötigt dafür einen eigenen Stromzähler und muss regelbar sein. Dein Netzbetreiber muss sie also steuern können. Also beispielsweise herunterregeln können, wenn das Stromnetz gerade besonders stark belastet ist. Der Netzbetreiber darf aber nur runterregeln und nicht abschalten. Das hat die Bundesnetzagentur festgelegt.

Eine Finanztip-Untersuchung von 2024 hat gezeigt, dass sich ein Wärmepumpenstromtarif erst ab einem jährlichen Verbrauch von 3.000 Kilowattstunden pro Jahr lohnt. Davor rechnet sich die Ersparnis aus dem günstigeren Tarif gegenüber den Zusatzkosten wie einem zweiten Zähler in der Regel nicht.

Was bringt eine Photovoltaikanlage für Deine Wärmepumpe?

Du heizt zwar am meisten im Winter, wenn eine Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage) am wenigsten Strom produziert. Aber laut einer Studie der HTW Berlin kann in einem Einfamilienhaus trotzdem bis zu einem Drittel des Jahresstrombedarfs so gedeckt werden. Nutzt Du eine Luft-Luft-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen, kann der Strombedarf des Geräts zu großen Teilen aus den Stromerträgen Deiner Photovoltaikanlage gedeckt werden.

Achtung: Wenn Du Deine Wärmepumpe mit eigenem Stromzähler und zusätzlich mit einer PV-Anlage betreiben willst, brauchst Du ein spezielles Messkonzept, meist eine so genannte Kaskadenschaltung. Wird durch den Ertrag der PV-Anlage weniger als 3.000 kWh aus dem Netz bezogen, lohnt sich ein Wärmepumpenstromtarif oft nicht mehr. Lass Dich zu dieser Möglichkeit am besten von einer Elektrofachkraft beraten.

Mehr zu Wärmepumpenstromtarifen in Kombination mit einer PV-Anlage liest Du auch in unserem Ratgeber zum Wärmepumpenstrom.

Was sind die Vor- und Nachteile einer Luft-Wärmepumpe?

Luft-Wärmepumpen haben wie alle Heizsysteme Vorteile und Nachteile. Während Du sie im Vergleich mit anderen Wärmepumpenarten verhältnismäßig einfach in Dein Heizsystem integrieren kannst, sind manchmal weitere Arbeiten wie neue Heizkörper oder eine bessere Wärmedämmung nötig. Sonst kann es passieren, dass sie nicht effizient laufen. Je nachdem, ob für Dich eine Luft-Wasser-Wärmepumpe oder eine Luft-Luft-Wärmepumpe die richtige Wahl ist, ergeben sich auch unterschiedliche Vorzüge oder Probleme. So kann Dich eine Luft-Wasser-Wärmepumpe auch mit Warmwasser versorgen, eine Luft-Luft-Wärmepumpe allerdings nicht.

Alle Vorteile und Nachteile haben wir Dir hier auf einen Blick aufgelistet. Dabei zeigen wir Dir auch die Unterschiede zwischen Luft-Wasser- und Luft-Luft-Wärmepumpen.

Vorteile und Nachteile von Luft-Wärmepumpen

| Luft-Wasser-Wärmepumpe | |

| Vorteile | Nachteile |

| geringer Platzbedarf | in der Anschaffung teurer als Luft-Luft-Wärmepumpen oder Gasheizung |

| gut in bestehende Wärmeverteilsysteme mit Heizungsrohren und Heizkörpern integrierbar | niedrigere Effizienz als Erd- und Grundwasserwärmepumpen |

| höhere Effizienz als Luft-Luft-Wärmepumpen | |

| umweltfreundlich durch Nutzung von Luft als Wärmequelle | |

| kann auch Warmwasser liefern | |

| hohe Fördermittel verfügbar | |

| geringe Wartungskosten | |

| Luft-Luft-Wärmepumpe | |

| sehr geringer Platzbedarf | Geringere Effizienz als andere Wärmepumpen |

| günstigste Wärmepumpe in der Anschaffung | kann kein Warmwasser liefern |

| Kühlfunktion im Sommer möglich | |

| umweltfreundlich durch Nutzung von Luft als Wärmequelle | |

| gute Ergänzung zu Gas- oder Ölheizungen | |

| hohe Fördermittel verfügbar | |

| geringe Wartungskosten | |

Im Kapitel Für wen lohnt sich eine Luft-Wärmepumpe hast Du bereits erfahren, für welche Situation sich welche Variante eignet. Diese Unterschiede zeigen sich auch in der Bewertung der Vor- und Nachteile.

Je nachdem, wie die Gegebenheiten an Deinem Haus sind, eignet sich eine Luft-Wasser-Wärmepumpe oder eine Luft-Luft-Wärmepumpe mehr. Womöglich ist aber auch eine Pelletheizung, ein Fernwärmeanschluss oder eine Erdwärmepumpe die bessere Wahl.

Das lässt Du am besten von einer Heizungsfachfirma prüfen und berechnen. Alternativ kannst Du Dich auch an Energieberater wenden. Das ist besonders dann sinnvoll, wenn Du gleich noch weitere Sanierungsmaßnahmen an Deinem Haus durchführen lassen möchtest.

Die Energieberater können Dir dafür einen individuellen Sanierungsfahrplan erstellen. Wir empfehlen dafür die folgenden Anbieter:

Enter

- Finanztip-Score: 7,6 / 10

- alle Energieberater, die am iSFP arbeiten, sind festangestellt und Dena-registriert

- Willkommenspaket mit umfangreichem Info-Material

- eigenes Kundenportal mit vielfältigen Analysen und Auswertungsmaterial zu Deinem Haus, u.a. zur Wirtschaftlichkeit

- weiteres Angebot: Handwerker- und Finanzierungsservice und ausführliche PV-Beratung

Fuchs & Eule

- Finanztip-Score: 7,5 / 10

- eigenes Kundenportal zum Datenaustausch und Kontaktaufnahme mit den Beratern

- umfangreiches Informationsmaterial, das ans eigene Haus angepasst ist inklusive individuelle Wirtschaftlichkeitsanalyse

- alle Energieberater, die am iSFP arbeiten, sind festangestellt und Dena-registriert

- hoher Fokus auf größtmögliche Energieeinsparung

- Kooperationsnetzwerk mit Handwerkern

Senercon

- Finanztip-Score: 6,5 / 10

- alle Energieberater festangestellt und Dena-registriert

- Erfahrung in der Branche seit 1992

- umfangreiche Vor-Ort-Baubegleitung möglich

Wie wir die Anbieter untersucht und nach welchen Kriterien wir ausgesucht haben, liest Du hier in unserem Ratgeber zu Energieberatern.

Wie wird eine Luft-Wärmepumpe gefördert?

Da es sich bei Wärmepumpen um eine umweltfreundliche Technologie handelt, werden sie vom Staat mit hohen Zuschüssen gefördert. Für ein Einfamilienhaus kannst Du Dir bis zu 21.000 Euro der Kosten zurückholen. Auch viele Bundesländer legen noch etwas dazu. Alternativ kannst Du die Kosten steuerlich geltend machen.

Welche staatlichen Zuschüsse gibt es?

Seit 2024 läuft die Zuschussförderung über die staatliche Förderbank KfW. Dabei gilt:

- Maximal 30.000 Euro der Wärmepumpenkosten werden für ein Einfamilienhaus anerkannt.

- Darauf bekommst Du mindestens 30 Prozent und maximal 70 Prozent Zuschuss

- Du musst den Antrag stellen, bevor die Wärmepumpe installiert wird

Alle Informationen zu den Zuschüssen der KfW findest Du in unserem Ratgeber zur Heizungsförderung.

Achtung: Die Förderung wird nachträglich ausgezahlt. Du musst also zuerst in Vorleistung gehen. Um Dich dabei zu unterstützen, bietet die KfW außerdem einen Ergänzungskredit an.

Was bringt Dir der KfW-Ergänzungskredit?

Damit Du die Zeit bis zur Auszahlung der Zuschüsse überbrücken kannst, bietet die KfW einen zinsgünstigen Kredit an:

- Du kannst bis zu 120.000 Euro für Deine neue Heizung oder eine Sanierung aufnehmen.

- Bis zu einem zu versteuernden jährlichen Haushaltseinkommen von 90.000 Euro sind die Zinsen vergünstigt.

- Sobald der Zuschuss ausgezahlt wird, kannst Du ihn direkt auf den Kredit anrechnen.

Diesen Kredit kannst Du nur aufnehmen, wenn Du eine Förderzusage der KfW für eine neue Heizung oder des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) für eine energetische Sanierungsmaßnahme hast. Wie Du ihn beantragst und was Du dabei beachten musst, liest Du in unserem Ratgeber zum Ergänzungskredit.

Wie fördert Dich Deine Kommune?

Neben der staatlichen Förderung gibt es auch viele kommunale Förderprogramme, die den Einbau von Wärmepumpen fördern. Das kann ebenfalls in Form von Zuschüssen oder zinsgünstigen Krediten sein.

Das Gute ist, dass Du diese in der Regel auch mit den staatlichen Förderprogrammen kombinieren darfst. Bis zu 60 Prozent der Gesamtkosten dürfen in der Regel kombiniert gefördert werden. Das lohnt sich also besonders, wenn Du nicht die volle Heizungsförderung der KfW nutzen kannst.

In unserem Ratgeber zur Förderung von Wärmepumpen haben wir Dir alle Bundesländer aufgelistet, die Wärmepumpen fördern.

Kannst Du die Wärmepumpe steuerlich geltend machen?

Das Einkommenssteuergesetz (EStG) sieht vor, dass Du Kosten für eine Sanierungsmaßnahme oder eine neue, umweltfreundliche Heizung noch bis 2029 auch von Deiner Einkommenssteuer absetzen kannst (§ 35c EStG).

Pro Objekt können 200.000 Euro an Kosten herangezogen und davon 20 Prozent von Deiner Einkommenssteuer abgezogen werden. Maximal sind es also 40.000 Euro, die Du von der Steuer absetzen kannst. Wichtig ist, dass Du das Haus, in das die Wärmepumpe eingebaut wird, selbst bewohnst. Außerdem darfst Du keine Kosten absetzen, für die Du bereits Zuschüsse aus der staatlichen Heizungsförderung der KfW bekommen hast.

Was Du bei der steuerlichen Förderung außerdem beachten musst, liest Du in unserem Ratgeber zur Steuerermäßigung für Immobilieneigentümer.