Wann kommt für Dich die Wärmepumpe in Frage?

Expertengespräch am 26.02.2026

Sichere Dir als Finanztip Unterstützer für 8 €/Monat regelmäßig Deinen direkten Draht zu unseren Experten im Finanztip-Expertengespräch.

Das Wichtigste in Kürze

So gehst Du vor

Klickst Du auf eine Empfehlung mit *, unterstützt das unsere Arbeit. Finanztip bekommt dann eine Vergütung. Empfehlungen sind aufwändig recherchiert und basieren auf den strengen Kriterien der Finanztip-Expertenredaktion. Mehr Infos

Inhalt

Viele Mieter zahlen Jahr für Jahr stillschweigend, was auf der Heizkostenabrechnung steht. Dabei schleichen sich dort oft Fehler ein oder es fehlen wichtige Angaben. Rechnet Deine Vermieterin oder Dein Vermieter zu viel ab, kann das richtig ins Geld gehen. Doch woran erkennst Du eine falsche Abrechnung? Und was kannst Du tun, wenn etwas nicht stimmt? In diesem Ratgeber zeigen wir Dir, wie Du Deine Heizkostenabrechnung prüfst, wann Du kürzen darfst und wie Du Dich gegen eine falsche Abrechnung wehrst.

Die Heizkostenabrechnung muss einige wichtige Angaben enthalten, darunter die Aufteilung von Grundkosten und Verbrauchskosten, den tatsächlichen Verbrauch von Heiz- und Warmwasserkosten sowie die Aufteilung der CO2-Kosten auf Dich. Das schreibt die Heizkostenverordnung vor.

Mit unserer Lesehilfe für die Heizkostenabrechnung kannst Du an einem Beispiel sehen, wie eine Abrechnung aussehen kann. Beachte, dass die Abrechnungen unterschiedlich aufgebaut sein können, die Pflichtangaben müssen aber immer enthalten sein. Welche das sind, erklären wir Dir im nächsten Abschnitt.

Lesehilfe Heizkostenabrechnung

Deine Abrechnung muss detaillierte Informationen zu Deinem Energieverbrauch und zu den eingesetzten Brennstoffen beinhalten, wenn Dein tatsächlicher Verbrauch abgerechnet wird (§ 6a Abs. 3 HeizkostenV), also ein Heizkostenverteiler oder ein Wärmezähler installiert ist.

Folgende Punkte müssen darinstehen:

Ist bei Dir kein Wärmezähler oder sind keine Heizkostenverteiler installiert, muss der Vermieter oder die Vermieterin in der Abrechnung Verbrauchswerte vergleichbarer Wärmekunden oder Normwerte nennen und darauf hinweisen, dass Du bei Differenzen eine Schlichtungsstelle anrufen kannst.

Wann kommt für Dich die Wärmepumpe in Frage?

Expertengespräch am 26.02.2026

Sichere Dir als Finanztip Unterstützer für 8 €/Monat regelmäßig Deinen direkten Draht zu unseren Experten im Finanztip-Expertengespräch.

Zu den Heizkosten, welche Dir Dein Vermieter oder Deine Vermieterin berechnen dürfen, gehören:

Deine Vermieterin oder Dein Vermieter darf bei den Kosten für die Lieferung und den Verbrauch von Brennstoffen nur Deinen tatsächlichen Verbrauch berücksichtigen. So müssen sie beispielsweise bei Ölheizungen den Anfangs- und Endstand des Öltanks erfassen und entsprechend verrechnen. Sie können Dir also nicht einfach die Kosten für die Öllieferung weiterberechnen.

Die Reparatur einer Heizungsanlage darf in der Heizkostenabrechnung übrigens nicht mit abgerechnet werden.

In der Heizkostenabrechnung werden die Grund- und Verbrauchskosten nach einem festen Anteil aufgeteilt. Dein Vermieter darf die Grundkosten und Verbrauchskosten mindestens im Verhältnis 50 zu 50 und maximal im Verhältnis 30 zu 70 aufteilen. (§ 7 HeizkostenV).

Zu den Verbrauchskosten gehören nur Kosten, die Deinem Verbrauch entsprechen – und zwar für die Erwärmung von Räumen und von Warmwasser separat (§ 6 HeizkostenV), sofern die zentrale Heizungsanlage beides erledigt. Wie hoch Dein Warmwasserverbrauch war und wie stark Du Deine Räume beheizt hast, sollte gemessen worden sein. Die Ablesewerte muss die Abrechnung ebenfalls enthalten.

Fehlt auf Deiner Abrechnung eine Angabe zum Energieverbrauch für Warmwasser und für Raumwärme für das ganze Haus, ist sie fehlerhaft. Versorgt Dich die zentrale Heizung allerdings nur mit Raumwärme, finden sich keine Angaben zu Warmwasser auf Deiner Heizkostenabrechnung. Das kann der Fall sein, wenn das Warmwasser direkt bei Dir in der Wohnung erzeugt wird, zum Beispiel über elektrische Durchlauferhitzer oder Wasserboiler.

Abgesehen vom Energieverbrauch muss die Abrechnung aufschlüsseln, in welcher Höhe Grundkosten berechnet werden. Diese werden nicht nach Verbrauch, sondern entsprechend der Größe Deiner Wohnung umgelegt.

Die CO2-Kosten, die für das Heizen angefallen sind, müssen Vermieterinnen und Vermieter seit dem Abrechnungsjahr 2023 in der Heizkostenabrechnung fair aufteilen. Die Aufteilung erfolgt anhand der Energieeffizienz Deines Wohnhauses. Je besser der Standard ist, desto geringer sind die Kosten, die der Vermieter tragen muss. Ist der Verbrauch und damit der CO2-Ausstoß des Hauses sehr hoch, müssen Vermieter bis zu 95 Prozent der CO2-Kosten tragen. Das kommt beispielsweise bei schlecht gedämmten Häusern vor.

In Deiner Heizkostenabrechnung muss der Vermieter oder die Vermieterin die Einstufung des Gebäudes, Deinen Anteil an den CO2-Kosten und auch die Berechnungsgrundlage angeben.

Mehr zur Aufteilung zwischen Vermietern und Mietern liest Du in unserem Ratgeber zum CO2-Preis.

Dein Vermieter oder Deine Vermieterin müssen die staatlichen Entlastungen durch die Energiepreisbremsen an Dich weitergeben. In der Praxis bedeutet das, dass Sie die Einsparung für den Kauf von Gas, Öl oder Pellets in Deiner Heizkostenabrechnung gesondert angeben müssen. Allerdings nur den Teil, der Deine Wohnung betrifft. Die Vermieter müssen die CO2-Kosten dann von Deinen sonstigen Heizkosten abziehen.

Das gilt aber nur für Abrechnungszeiträume, die noch in das Jahr 2023 fallen. Dabei kann es sich auch um einzelne Monate halten. In allen Abrechnungen, die ab dem 1. Januar 2024 beginnen, sind keine Preisbremsen mehr enthalten. Denn die Preisbremsen galten bis Ende 2023, um die gestiegenen Energiekosten zu dämpfen.

Rechnet Dein Vermieter deine Heizkosten jährlich ab, muss er oder sie Dir die Abrechnung bis zum Ende des nächsten Abrechnungsjahres vorlegen (§ 556 Abs. 3 Satz 2 BGB). Entspricht Dein Abrechnungsjahr einem vollen Kalenderjahr, muss die Abrechnung für das Jahr 2023 also beispielsweise bis 31. Dezember 2024 zugestellt werden. Grundsätzlich muss Dein Vermieter oder Deine Vermieterin Deine Heizkostenabrechnung mindestens einmal pro Jahr erstellen.

Ziehst Du mitten im Jahr aus Deiner Wohnung aus, hat der Vermieter oder die Vermieterin trotzdem bis zum Ablauf des folgenden Abrechnungsjahres Zeit, Dir die Abrechnung zuzustellen. Bei einem Auszug zum 30. April 2024 und einem Abrechnungsjahr, das zum 31. Dezember endet, muss die Heizkostenabrechnung bei Dir also trotzdem erst bis zum Jahresende 2025 zugehen.

Kommt die Heizkostenabrechnung zu spät, musst Du keine Nachzahlung leisten. Dann ist der Anspruch des Vermieters oder der Vermieterin darauf erloschen. Das gilt jedoch nicht, wenn die Abrechnung ein Guthaben ausweist: Dieses steht Dir auch zu, wenn die Frist verpasst und Dir die Abrechnung zu spät zugestellt wurde.

Wichtig: Es gilt dabei das Datum, an dem Dir die Abrechnung zugestellt wurde – nicht, wann die Vermieterin oder der Vermieter sie versandt hat (BGH VIII ZR 107/08).

Wird Dir die Abrechnung innerhalb der Frist zugestellt, hast Du 30 Tage Zeit, eine Nachzahlung zu leisten.

Kannst Du die Nachzahlung teilweise oder gar nicht bezahlen, solltest Du Deine Vermieterin oder Deinen Vermieter umgehend informieren. Du kannst um Ratenzahlung bitten. Beachte aber, dass Vermieterinnen und Vermieter nicht rechtlich verpflichtet sind, darauf einzugehen.

Ist das keine Option, kannst Du für die Heizkostenabrechnung womöglich staatliche Unterstützung bekommen. Auch, wenn Du voll berufstätig bist und sonst keine Sozialleistungen beziehst, qualifizierst Du Dich durch eine hohe Nachzahlung möglicherweise für Sozialhilfe. Bist Du berufstätig, wendest Du Dich dafür an das Jobcenter. Als Rentnerin oder Rentner ist das Sozialamt zuständig.

Wichtig: Du musst den Antrag spätestens in dem Monat stellen, in dem auch die Zahlung fällig ist. Weiterführende Informationen findest Du auf der Plattform energie-hilfe.org des Sozialhilfevereins Tacheles e.V. und des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes.

Die Anträge selbst kannst Du direkt über die Sozialplattform des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales stellen.

Ergibt Deine Abrechnung hingegen ein Guthaben, hat der Vermieter oder die Vermieterin ebenfalls 30 Tage Zeit, dieses an Dich auszuzahlen (§ 286 Abs. 3 BGB).

Erhältst Du eine Abrechnung, die nicht den gesetzlichen Vorgaben entspricht oder nicht plausibel ist, kannst Du den Heizkosten auf Deiner Nebenkostenabrechnung widersprechen.

Welche Vorgaben das sind, haben wir Dir im Kapitel Wie muss eine Heizkostenabrechnung aussehen? erklärt. Verweise bei einem Widerspruch auf die Heizkostenverordnung.

Die Heizkostenabrechnung ist nicht plausibel, wenn sie von den gesetzlichen Vorgaben oder von nachvollziehbaren Verbrauchswerten abweicht. Dazu gehören auch:

Solche Fehler kann es auf einer Abrechnung immer geben. Deshalb solltest Du bei allen Zahlen nachrechnen, ob diese korrekt addiert oder multipliziert wurden.

Prüfe, ob die ermittelten Preise je verbrauchter Einheit oder pro Quadratmeter Wohnfläche bei der Berechnung Deiner Heizkosten herangezogen wurden.

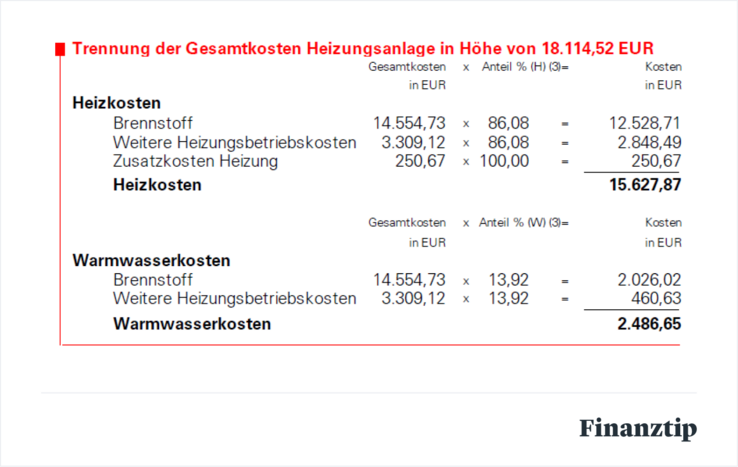

Beachte: In der Abrechnung werden die Kosten zunächst in Heizkosten und Warmwasserkosten aufgeteilt. Beide sollten separat auf Deiner Abrechnung ausgewiesen sein. Der Anteil der Warmwasserkosten an den Gesamtkosten muss über einen Zähler oder eine Formel berechnet werden.

Quelle: Heizkostenabrechnung Techem einer Finanztip-Unterstützerin (Stand: September 2025)

In unserem Beispiel werden die Heizkosten in Deinem Haus nach dem üblichen Schlüssel verteilt: 70 Prozent Verbrauchskosten und 30 Prozent Grundkosten.

Die Gesamtheizkosten des Hauses betragen 10.000 Euro. Nach dem Aufteilungsschlüssel von 70/30 entfallen somit auf die Verbrauchskosten 7.000 Euro und auf die Grundkosten 3.000 Euro.

Hier kann es schnell zu Rechen- oder Tippfehlern kommen, prüfe daher noch, ob die Aufteilung in Deiner Abrechnung stimmt.

In der Abrechnung ist der Gesamtverbrauch aller Heizkörper mit 120.000 Verbrauchseinheiten angegeben.

Verbrauchseinheiten sind die Messgröße der Heizkostenverteiler an Deinen Heizkörper. Sie messen die Wärmeabgabe jedes einzelnen Heizkörpers und zählen sie in Einheiten.

Um die Verbrauchskosten jedes Mieters zu ermitteln, müssen die Kosten pro Einheit berechnet werden. Dafür werden die vorher berechneten Verbrauchskosten durch die Anzahl der Einheiten geteilt :

7.000 Euro / 120.000 Einheiten = 5,8 Cent pro Einheit

Die Ablesung Deiner Heizkostenverteiler hat für Deine Wohnung einen Verbrauch von 12.000 Einheiten ergeben. Deine Verbrauchskosten liegen also bei:

12.000 Einheiten x 5,8 Cent = 696 Euro

Auch hier kann es zu Rechenfehlern kommen. Am besten rechnest Du diese Ergebnisse Schritt für Schritt nach.

Die Grundkosten werden nach der Wohnfläche aufgeteilt. Das heißt: Je größer Deine Wohnung, desto mehr Kosten trägst Du. Wir nehmen an, das Haus hat insgesamt 1.000 Quadratmeter Heizfläche und Deine Wohnung ist 70 Quadratmeter groß. Um die Grundkosten jedes Mieters zu ermitteln, werden die Kosten pro Quadratmeter berechnet. Dafür werden die vorher berechneten Grundkosten durch die Gesamtquadratmeter des Hauses geteilt:

3.000 Euro / 1.000 Quadratmeter = 3 Euro pro Quadratmeter.

Für Deine Wohnung bedeutet das:

3 Euro x 70 Quadratmeter = 210 Euro

Deine Grundkosten liegen also bei 210 Euro. Zusammen mit den Verbrauchskosten in Höhe von 696 Euro liegen Deine Heizkosten bei 906 Euro.

Auch die Warmwasserkosten werden nach diesem Prinzip berechnet. Sie sollten getrennt von den Heizkosten ausgewiesen werden. Schauen wir uns das an einem Beispiel an.

In unserem Beispiel werden auch die Warmwasserkosten nach dem Schlüssel 70 Prozent Verbrauchskosten und 30 Prozent Grundkosten aufgeteilt.

Die gesamten Warmwasserkosten für das Haus liegen bei 2.000 Euro. Entsprechend der Verteilung von 70/30 entfallen 1.400 Euro auf die Verbrauchskosten und 600 Euro auf die Grundkosten.

Prüfe, ob es bereits an dieser Stelle zu Rechen- oder Tippfehlern gekommen ist.

Nehmen wir an, im gesamten Haus wurden 1.000 Kubikmeter (m³) Wasser verbraucht. Das wurde über einen Zähler ermittelt. Somit liegen die Verbrauchskosten pro Kubikmeter bei:

1.400 Euro / 1.000 m³ = 1,40 Euro pro m³.

Dein Verbrauch über das Jahr lag bei 40 m³. Dein Verbrauch wird jetzt also mit den Kosten pro Kubikmeter multipliziert:

40 m³ x 1,40 Euro = 56 Euro.

Die Grundkosten werden nach der Wohnfläche aufgeteilt. Das heißt: Je größer Deine Wohnung, desto mehr Kosten trägst Du. Unser Beispielhaus hat insgesamt 1.000 Quadratmeter Heizfläche und Deine Wohnung ist 70 Quadratmeter groß. Um die Grundkosten der Mieter zu ermitteln, müssen die Kosten pro Quadratmeter berechnet werden. Dafür werden die vorher berechneten Grundkosten durch die Gesamtquadratmeter des Hauses geteilt:

600 Euro / 1.000 Quadratmeter = 0,60 Euro pro Quadratmeter.

Für Deine Wohnung bedeutet das:

0,60 Euro x 70 Quadratmeter = 42 Euro

Deine Grundkosten liegen also bei 210 Euro. Zusammen mit den Verbrauchskosten in Höhe von 696 Euro liegen Deine Heizkosten bei 906 Euro.

Tipp: Prüfe an dieser Stelle auch, ob der Verbrauch und die Kosten des ganzen Hauses für Heizen und Warmwasser zusammenaddiert den gesamten Brennstoffverbrauch und -kosten entsprechen.

Stutzig solltest Du werden, wenn Du feststellst, dass der Energieverbrauch für Warmwasser mehr als 30 Prozent des Brennstoffverbrauchs im ganzen Haus beträgt. Das könnte darauf hindeuten, dass an einer Stelle Zahlen nicht stimmen.

Nicht plausibel ist auch, wenn Dein Anteil am Heizenergieverbrauch deutlich höher ist als Dein Anteil an der Wohnfläche im gesamten Gebäude. Möglicherweise hast Du wirklich so viel Energie verbraucht – oder aber Messgeräte zählen nicht richtig. Hast Du den Verdacht, dass Dein Warmwasserzähler oder Deine Heizkostenverteiler nicht richtig messen, dann fordere Deinen Vermieter auf, die Geräte zu überprüfen.

Stellt Dir der Vermieter oder die Vermieterin die Abrechnung fristgemäß zu, hast Du, nachdem Du sie erhalten hast, ein ganzes Jahr Zeit zu widersprechen (§ 556 Abs. 3 Satz 5 BGB). Du solltest Dein Recht nutzen und eine Einsicht in die Rechnungsbelege fordern. Nur so kannst Du prüfen, ob die angegebenen Abrechnungssummen auch tatsächlich in der Höhe entstanden sind.

Bis Du die Belege siehst, gilt Dein Widerspruch gegen die Abrechnung. Du solltest zugleich um Zahlungsaufschub für Kosten bitten, die Du nachzahlen sollst.

In der Regel musst Du eine Nachzahlung innerhalb von 30 Tagen begleichen, nachdem Du die Abrechnung erhalten hast. Wenn Du widersprochen hast und Dein Vermieter dem Zahlungsaufschub zustimmt, dann warte ab, bis Du eine korrigierte Abrechnung bekommst.

Du musst nicht nachzahlen, wenn Du keine gesetzeskonforme Heizkostenabrechnung bekommst oder diese mehr als ein Jahr nach Ende des Abrechnungszeitraums zugestellt wird.

Möchtest Du Belege über die Kostenpunkte in der Heizkostenabrechnung einsehen, ist das auf zwei Wegen möglich:

Üblicherweise erhältst Du Vorschläge für einen Termin zur Einsichtnahme in den Räumen der Hausverwaltung. Nimm Deine Abrechnung mit und vergleiche die Zahlen. Stellst Du Abweichungen fest, dann notier Dir das. Fotografiere am besten die Abrechnung und erklär Deinem Vermieter oder Deiner Vermieterin, dass Dein Widerspruch gegen die Abrechnung begründet ist. Er oder sie sollte diese dann korrigieren.

Die auf der Heizkostenabrechnung aufgeführten Kosten für einzelne Leistungen müssen Dir grundsätzlich belegt werden können – Du hast das Recht zu prüfen, ob die aufgeführten Beträge stimmen. Du hast dieses Recht in der Regel innerhalb von zwölf Monaten nach Zustellung der Abrechnung (§ 556 Absatz 3 Satz 5 BGB).

Durch eine Belegeinsicht kannst Du aber auch feststellen, welcher Gas- und Stromliefervertrag besteht und welche Kosten für einzelne Zähler entstehen.

Du kannst Deine Hausverwaltung auf das Wirtschaftlichkeitsgebot (§ 556 Abs.3 Satz 1 BGB) aufmerksam machen, wenn Du das Gefühl hast, dass einzelne Kostenpunkte zu hoch sind. Das können beispielsweise die Kosten für den Brennstoff oder den Betriebsstrom sein. Der Betriebsstrom ist speziell der Strom, den die Heizungsanlage zum Arbeiten benötigt, beispielsweise für Heizungspumpen.

Vermieter und Vermieterinnen müssen nämlich grundsätzlich nach dem Wirtschaftlichkeitsgebot handeln. Das heißt, die Kosten, die auf die Mietparteien umgelegt werden, müssen in ihrer Höhe gerechtfertigt sein. Das bedeutet aber nicht, dass der Vermieter oder die Vermieterin grundsätzlich den billigsten Anbieter auswählen muss, wenn ein anderer Anbieter beispielsweise zuverlässiger beziehungsweise im Notfall besser erreichbar ist – oder die Erfahrung mit einem anderen Anbieter besser war.

Gegen hohe Kosten aus vergangenen Abrechnungsjahren kannst Du nichts mehr machen. Kommt aber der Vermieter Deiner Aufforderung nicht nach, günstigere Vertragspartner zu wählen, kannst Du bei künftigen Abrechnungen die hohen Kosten beanstanden.

Wie hoch die Brennstoffkosten bei Dir im Vergleich sind, kannst Du online prüfen. Um einen Überblick zu bekommen, solltest Du die Kosten durch die Brennstoffmenge teilen – bei Gas in Kilowattstunden, bei Heizöl in Litern. Anschließend kannst Du den Wert mit den im Abrechnungsjahr durchschnittlich geltenden Preisen pro Kilowattstunde oder Liter vergleichen. Auf Vergleichsportalen für Heizöl wie Easyoil und Heizoel24 findest Du durchschnittliche Preise für Deutschland als auch für einzelne Städte für fast jeden einzelnen Tag der vergangenen drei Jahre. Bei Gaspreisen kannst Du Dich an den Durchschnittspreisen der folgenden Tabelle orientieren.

| Jahr | Tarif in der Grundversorgung | anderer Tarif beim Grundversorger | Tarif bei anderem Versorger |

|---|---|---|---|

| 2023 | 16,25 Cent / kWh | 14,52 Cent / kWh | 14,44 Cent / kWh |

| 2024 | 14,01 Cent / kWh | 12,73 Cent / kWh | 11,33 Cent / kWh |

kWh = Kilowattstunden. Es handelt sich um Zahlen zum Stichtag 1. April des jeweiligen Jahres.

Quelle: Monitoringbericht 2023 & 2024, Bundesnetzagentur/Bundeskartellamt (Stand: 11. September 2025)

Stellst Du erhöhte Preise fest, liegt es an Dir, darzulegen, dass die Kosten im Vergleich zu hoch sind. Möchtest Du den Vermieter oder die Vermieterin um Reduzierung der Kosten bitten, dann hol Vergleichsangebote ein, die zeigen, dass es günstigere Tarife für Deine Region gibt. Dafür kannst Du zum Beispiel unseren Gasvergleich nutzen.

Wird bei Dir mit Fernwärme geheizt, kann es sinnvoll sein, Deinen Vermieter oder Deine Vermieterin auf die Anschlussleistung anzusprechen. Die nötige Anschlussleistung wird häufig zu hoch eingeschätzt und verursacht im Betrieb hohe Grundkosten. Lässt Dein Vermieter die Anschlussleistung an den Bedarf des Wohnhauses anpassen, sinken die Heizkosten. Eine Überprüfung der Anschlussleistung muss Dein Vermieter oder Deine Vermieterin veranlassen. Der Versorger kann allerdings nicht gewechselt werden.

Die Kosten für den Betriebsstrom der Heizungsanlage betragen laut der gemeinnützigen Beratungsplattform co2online üblicherweise bis zu fünf Prozent der Brennstoffkosten. Das bedeutet zumeist, dass der Vermieter den Stromverbrauch der Heizung nicht gesondert gemessen hat. Stattdessen läuft der Strom über einen gemeinsamen Zähler mit dem Hauslicht. Die Kosten für den Betriebsstrom berechnet er dann pauschal. Anteile bis fünf Prozent gelten als akzeptabel – der Vermieter muss keinen Nachweis über die verbrauchte Strommenge vorlegen (LSG Baden-Württemberg, 25. März 2011, L 12 AS 2404/08). Den Teil der Stromkosten, die für das Hauslicht zu zahlen sind, findest Du dann auf der Nebenkostenabrechnung.

Liegen die Kosten bei mehr als fünf Prozent der Brennstoffkosten, dann widersprich der Heizkostenabrechnung und fordere, einen Beleg zu sehen. Stellst Du fest, dass der Vermieter den Strom teuer bezieht, fordere ihn zum Tarifwechsel auf. Entsprechen die Stromkosten nicht den auf der Abrechnung aufgeführten Betriebsstromkosten, kannst Du eine Korrektur der Heizkostenabrechnung verlangen.

Die Heizkostenverordnung nennt mehrere Gründe, aus denen Du Deine Heizkosten kürzen darfst, zum Beispiel bei fehlenden Messgeräten oder nicht verbrauchsgerechter Abrechnung. Schauen wir uns die einzelnen Möglichkeiten an.

Rechnet Dein Vermieter oder Deine Vermieterin Deine Kosten für Warmwasser und für Heizungswärme nicht nach Deinem Verbrauch ab, darfst Du die entsprechenden Kosten pauschal um 15 Prozent kürzen (§ 12 Abs. 1 HeizkostenV). Für eine verbrauchskonforme Abrechnung müssen folgende Messgeräte installiert sein (§ 5 HeizkostenV):

Wenn die Heizkostenverteiler nicht fernablesbar sind, können die Kosten gegebenenfalls um drei Prozent gekürzt werden. Fernablesbar heißt, dass niemand mehr in Deine Wohnung kommen muss, um die Zähler abzulesen, das passiert stattdessen automatisch und digital.

Seit dem 1. Dezember 2021 müssen alle neu eingebauten Heizkostenverteiler fernablesbar und Teil eines Kommunikationsnetzes sein – es sei denn, es werden nur einzelne ausgetauscht.

Heizkostenverteiler, die vor dem 1. Dezember 2021 installiert wurden und nicht fernablesbar sind, müssen entsprechend bis zum 31. Dezember 2026 umgerüstet werden, es sei denn, die Umrüstung ist Deinem Vermieter technisch oder wirtschaftlich nicht zuzumuten (§ 5 Abs. 3 HeizkostenV). Kürzen kannst Du also aktuell dann, wenn Du noch herkömmliche Verteiler hast, obwohl das System beispielsweise nach 2021 erneuert wurde.

Du darfst Deine abgerechneten Heizkosten ebenfalls um drei Prozent kürzen, wenn die Aufteilung der CO2-Kosten für Abrechnungen ab 2023 nicht vorgenommen wurde oder wenn nicht alle erforderlichen Informationen aufgelistet wurden.

Dazu gehören:

Stellst Du fest, dass der Vermieter nicht die Anforderungen an die Abrechnung erfüllt, dann widersprich der Abrechnung. Schreib Deinem Vermieter, dass Du Dein Recht nach Paragraf 12 Heizkostenverordnung nutzt und die jeweiligen Kosten um den jeweiligen Prozentsatz kürzt. Fordere außerdem eine korrigierte Abrechnung und dass die vorgeschriebenen Messgeräte eingebaut werden.

Wichtig: Wenn Du bei einzelnen Positionen unsicher bist, ob Du wirklich kürzen kannst, wende Dich vorab noch einmal an einen Mieterverein oder eine Verbraucherzentrale. Auch bei Anwälten für Mietrecht bist Du an der richtigen Adresse. Kürzt Du die Abrechnung auf falscher Grundlage, kann Dir bei zu hohen Rückständen fristlos gekündigt werden. Das ist allerdings erst ab zwei offenen Monatsmieten möglich.

Um die Heizkostenabrechnung zu verstehen, kannst Du Dir Hilfe bei Mietervereinen und Verbraucherzentralen holen. Sie können Dich außerdem dabei unterstützen, der Abrechnung zu widersprechen.

Jede Verbraucherzentrale bietet einen „Basischeck“ an. In diesem Check können Deine Fragen zur Abrechnung geklärt werden, zum Beispiel ob die Heizkosten oder Deine Nachzahlung zu hoch sind. Dazu vereinbarst Du einen Termin für eine Beratung in der Verbraucherzentrale und nimmst Deine Heizkostenabrechnung mit. Der Basischeck ist kostenfrei. Sollte es notwendig sein, dass die Beratung bei Dir zuhause stattfindet, kostet sie maximal 30 Euro.

Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz bietet darüber hinaus eine umfassende Überprüfung der Heizkostenabrechnung an. Nutzen können das Angebot alle Einwohner des Bundeslandes, die zur Miete wohnen. Du kannst die Abrechnung per Fax, E-Mail oder Post senden und erhältst anschließend eine Stellungnahme. Der Service kostet 25 Euro.

Die ausführliche Prüfung von Heizkostenabrechnungen und auch Nebenkostenabrechnungen ist elementarer Bestandteil des Serviceangebots der Mietervereine. Manche Vereine übernehmen zudem direkt den Schriftverkehr mit Deinem Vermieter oder Deiner Vermieterin, wenn die Abrechnung Fehler enthält oder nicht plausibel ist. Auch die vorgelegten Rechnungsbelege prüfen manche Vereine zusammen mit Dir.

Um Deine Abrechnung einschätzen zu lassen, musst Du Mitglied eines solchen Vereins sein. Zwischen 50 und 120 Euro im Jahr kostet in der Regel die Mitgliedschaft. Nach Deinem Beitritt kannst Du sofort eine Beratung in Anspruch nehmen.

Einige Vereine bieten auch eine Rechtsschutzversicherung für Mietangelegenheiten. Dort ist der Mitgliedsbeitrag höher – mehr als 100 Euro im Jahr beträgt er dann. Dafür hilft Dir ein Rechtsanwalt aber auch, Deine Ansprüche gegenüber Vermieter oder Vermieterin durchzusetzen. Allerdings gibt es immer eine Vorlaufzeit, ehe Du den Rechtsschutz nutzen kannst – in der Regel drei Monate nach Deinem Beitritt zum Verein und Abschluss der Versicherung.

Alternativ kannst Du einen spezialisierten Rechtsdienstleister oder Fachanwalt für Mietrecht mit der Prüfung beauftragen, wenn Du ohnehin Zweifel an Deiner gesamten Nebenkostenabrechnung hast.

Dieser schaut dann auch auf die Heizkosten. Wir empfehlen den Dienstleister Mineko beziehungsweise das Anwaltvermittlungsportal Yourxpert. Ausführliche Informationen findest Du in unserem Ratgeber zur Nebenkostenabrechnung.

Die Heizkostenverordnung (HeizkostenV), die 1981 in Kraft getreten ist, gibt Regeln für die Abrechnung von Heizkosten und Warmwasserverbrauch vor. Dein Vermieter oder Deine Vermieterin muss sich bei der Berechnung der Heizkosten an die Vorgaben aus der Verordnung halten und es kann abseits von Sonderfällen keine anderslautende Vereinbarung getroffen werden. Zum Beispiel, wenn Dir Dein Vermieter eine entsprechende Klausel in den Mietvertrag schreiben möchte. Unter anderem wird in der Heizkostenverordnung bestimmt, welcher Anteil der Heizkosten nach Verbrauch oder Quadratmeter abgerechnet werden darf, welche Kosten generell abgerechnet werden dürfen und dass der Verbrauch aller Mietparteien jeweils separat zu erfassen ist, beispielsweise über Messgeräte an den Heizkörpern.

Fristen und Zeiträume der Abrechnung werden hingegen durch Paragraf 556 im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt.

Seit 2022 müssen Vermieterinnen und Vermieter monatlich über Deinen Heizverbrauch oder Deine Heizkosten informieren, wenn fernablesbare Zähler vorhanden sind (§ 6a Abs. 1 HeizkostenV). Diese monatliche Mitteilung ändert aber nichts an der Verpflichtung zur jährlichen Heizkostenabrechnung – die bekommst Du trotzdem.

Diese fernablesbaren Zähler haben ein digitales Display und können auch die Verbräuche des Vorjahres speichern. In der Regel kannst Du den Vorjahreswert das ganze Folgejahr über auslesen. Ein digitales Display bedeutet nicht automatisch, dass die Zähler fernablesbar sind. Ist das der Fall, hängt bei Euch im Treppenhaus wahrscheinlich ein kleines Gerät, das die Daten auslesen kann.

Für die monatliche Verbrauchsinformation sollte Dein Vermieter Dich fragen, ob Du lieber über Deinen monatlichen Wärmebezug oder Deine monatlichen Heizkosten informiert werden willst. Zugestellt bekommst Du die monatliche Information innerhalb des Folgemonats (§ 6a Abs. 1 S. 2 HeizkostenV).

Einige Messdienstleister haben Online-Portale eingerichtet, über die Mieter und Mieterinnen die Informationen abrufen können. Alternativ kannst Du die Information per E-Mail oder per Brief erhalten. Wichtig ist: Dein Vermieter oder Deine Vermieterin muss Dir die Information zukommen lassen. Für die Bereitstellung der monatlichen Information darf Dir die Vermietung zusätzlich anfallende Kosten berechnen (§ 7 Abs. 2 HeizkostenV).

Die Dienstleister können die Daten auch nutzen, um die Energieflüsse im Haus zu analysieren, ineffiziente Einstellungen zu verbessern und so das ganze Heizungssystem zu optimieren. Dafür müssen aber alle Parteien im Haus zustimmen.

Lebst Du in einem Zweifamilienhaus, das der Eigentümer oder die Eigentümerin selbst bewohnt, muss er oder sie sich nicht an die Vorschriften der Verordnung halten. Es gilt dann, was in Deinem Mietvertrag vereinbart ist.

Eine verbrauchsgerechte Abrechnung und eine Aufsplittung der Heizkosten in Grund- und Verbrauchskosten ist außerdem in einigen Sonderfällen ebenso nicht erforderlich (§ 11 HeizkostenV). Dazu gehören Häuser folgender Art:

Die Wärme, die von der Wärmepumpe mithilfe von Umweltenergie und Strom erzeugt wird, muss seit dem 1. Oktober 2024 auch nach dem Verbrauch der einzelnen Parteien aufgeschlüsselt und abgerechnet werden. Zuvor waren Wärmepumpen von einer verbrauchsgerechten Aufteilung der Wärmekosten ausgenommen.

Wohnst Du in einem Haus, das über eine Wärmepumpe beheizt wird und bei dem der Verbrauch von Heizenergie und Warmwasser bisher nicht erfasst wird, muss Dein Vermieter oder Deine Vermieterin bis spätestens zum 30. September 2025 Geräte zur Verbrauchserfassung installieren (§ 12 Abs. 3 HeizkostenV). Nach der Installation muss Dein Vermieter dann aber auch erst im Folgejahr nach Verbrauch abrechnen.

Da Du eine Heizkostenabrechnung immer für das Vorjahr bekommst, wirst Du die Abrechnung nach Verbrauch für die Wärmepumpenheizung spätestens 2027 sehen.

Alle weiteren Vorschriften der Heizkostenverordnung müssen Vermieter in diesen zentralbeheizten Häusern aber einhalten.

* Was der Stern bedeutet:

Finanztip ist kein gewöhnliches Unternehmen, sondern gehört zu 100 Prozent zur gemeinnützigen Finanztip Stiftung. Die hat den Auftrag, die Finanzbildung in Deutschland zu fördern. Alle Gewinne, die Finanztip ausschüttet, gehen an die Stiftung und werden dort für gemeinnützige Projekte verwendet – wie etwa unsere Bildungsinitiative Finanztip Schule.

Wir wollen mit unseren Empfehlungen möglichst vielen Menschen helfen, eigenständig die für sie richtigen Finanzentscheidungen zu treffen. Daher sind unsere Inhalte kostenlos im Netz verfügbar. Wir finanzieren unsere aufwändige Arbeit mit sogenannten Affiliate Links. Diese Links kennzeichnen wir mit einem Sternchen (*).

Bei Finanztip handhaben wir Affiliate Links jedoch anders als andere Websites. Wir verlinken ausschließlich auf Produkte, die vorher von unserer unabhängigen Experten-Redaktion ausführlich analysiert und empfohlen wurden. Nur dann kann der entsprechende Anbieter einen Link zu diesem Angebot setzen lassen. Geld bekommen wir, wenn Du auf einen solchen Link klickst oder beim Anbieter einen Vertrag abschließt.

Für uns als gemeinwohlorientiertes Unternehmen hat es natürlich keinen Einfluss auf die Empfehlungen, ob und in welcher Höhe uns ein Anbieter vergütet. Was Dir unsere Experten empfehlen, hängt allein davon ab, ob ein Angebot gut für Dich als Verbraucher ist.

Mehr Informationen über unsere Arbeitsweise findest Du auf unserer Über-uns-Seite.